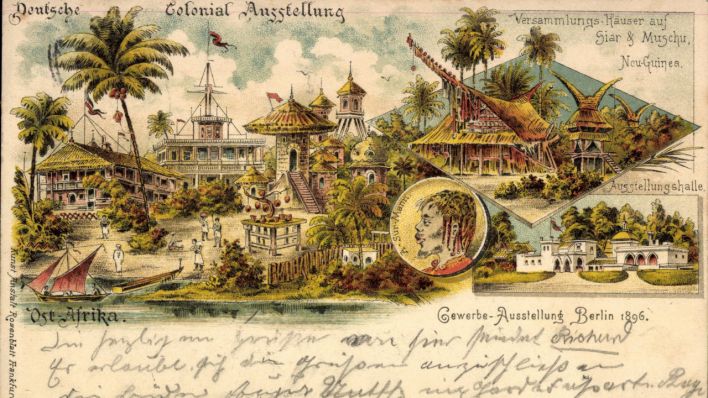

Berlin-Treptow - Wie bei der Kolonialausstellung von 1896 Widerstand geleistet wurde

Vor 125 Jahren endete die erste deutsche Kolonialausstellung in Berlin. Frauen, Männer und Kinder aus Afrika sollten ein gewaltfreies Bild der Überseegebiete spielen. Einige waren mit anderen Erwartungen gekommen und widersetzten sich. Von Oliver Noffke

Irgendwann schaute Kwelle Ndumbe zurück. Er saß zwischen dem, was sich in der Hauptstadt des Deutschen Reichs als typisches Dorf seiner Heimat zusammenfantasiert wurde und gaffte die Gaffer an. Dafür hatte sich der junge Mann aus Kamerun ein Opernglas besorgt. Wie ihm das gelungen war, ist nicht überliefert. Dass Ndumbe sich im Sommer 1896 das kleine Vergrößerungsglas vor die Augen hielt und damit das weiße Publikum der Kolonialausstellung in Treptow beobachtete, ist hingegen gut verbürgt.

Es war nicht der einzige Protest der vorgeführten Menschen gegen die unwürdigen Zustände, sagt Anna Yeboah. Sie ist Gesamtkoordinatorin beim Modellprojekt Dekoloniale Erinnerungskultur in der Stadt. "Es gab einige, die sich geweigert haben, eine vermeintlich traditionelle Tracht zu tragen, sondern die in Hemd und Sacko sich hingesetzt haben." Täglich fanden zudem Untersuchungen durch anatomische Ärzte statt, die als Schikane empfunden wurden. "An einem Tag haben sie sich dann geweigert und gesagt, wir machen das jetzt nicht mehr mit und lassen uns hier komplett nackt untersuchen und ablichten."

Yeboah gehört zu einem Team aus Kurator:innen, dass die Ausstellung "Zurückgeschaut" überarbeitet hat. Am 15. Oktober findet im Museum Treptow die Neueröffnung statt [berlin.de]. Die Biografien der 106 Frauen, Männer und Kinder, die vor 125 Jahren den angeblichen Alltag in den sogenannten "Schutzgebieten" darstellen sollten, stehen dabei im Mittelpunkt. Sie kamen nicht nur aus Kamerun, sondern auch aus Tansania, Burundi und Ruanda, aus Togo, Namibia sowie dem heutigen Papua-Neuginea. Sie hatten wochenlange, beschwerliche Schiffsreisen auf sich genommen, um nach Berlin zu kommen. Einige wurden angeworben, andere mussten ihre Reise selbst bezahlen.

Tanzen, kochen, arbeiten nach festem Zeitplan für das Berliner Publikum

Am 1. Mai 1896 wurde die Kolonialausstellung eröffnet, am 15. Oktober endete sie. Für das Reich war sie eine gigantische PR-Veranstaltung. "Es war eine Selbstdarstellung und Inszenierung, die einfach die Macht und Stärke des Kolonialstaats darstellen sollte", so Yeboah. Endlich konnte man dem Volk die fernen Ländereien als deutschen Besitz präsentieren, die es sich als seinen "Platz an der Sonne" herbeigesehnt hatte. "Man wollte ein gewaltfreies, beschönigendes Bild zeigen", sagt sie. Mit rund zwei Millionen Besucherinnen und Besuchern war die Ausstellung zudem ein überwältigender Publikumsmagnet.

Im Treptower Park wurden vier Kulissendörfer aufgebaut. Dort sollte – zu festen Uhrzeiten – gezeigt werden, wie die Menschen in den Kolonien kochen, arbeiten, musizieren, tanzen. Mit den realen Verhältnissen vor Ort hatte das jedoch nichts zu tun. "Das waren fliegende Bauten in einem Berliner Park, die einen vermeintlich afrikanischen Stil gezeigt haben", erläutert Yeboah. "Das war die Fantasie, die verkauft werden sollte." Auch das Neu-Guinea-Dorf, mit dem das Leben auf den pazifischen Inseln vorgespielt werden sollte, hatte nur wenig mit den realen Verhältnissen zu tun.

Vorsprechen beim Kaiser

Die Schau kreierte allerdings auch ein gewaltiges Problem aus Sicht der Veranstalter: Sie entzauberte das Deutsche Reich in den Kolonien. Der überwiegende Teil der 106 Menschen ging wieder zurück in seine Heimat und konnte dort das geteilte Wissen weiterreichen. "Der Kolonialstaat konnte dann vor Ort seinen eigenen Mythos nicht mehr aufrecht erhalten", so Yeboah. "Danach hat man also umgeswitcht für Völkerschauen auf andere Kolonien, die nicht in deutscher Hand waren."

Einige waren von vornherein davon ausgegangen, dass es sich um eine politische Reise handeln musste. Schließlich sollten sie sich ja in Berlin darstellen. Die Delegation von Herero und Nama aus Namibia bestand darauf, beim Kaiser vorzusprechen. "Nach allem, was wir wissen, ist ihnen das auch gelungen", sagt Christian Kopp vom Verein Berlin Postkolonial.

Drei Menschen überlebten die Kolonialausstellung nicht

Kopp war an der Recherche zur ersten "Zurückgeschaut"-Ausstellung in Treptow beteiligt, die ab 2017 zu sehen war. Damals sei er davon überrascht gewesen, dass selbst Vorkehrungen getroffen waren für den Fall, dass jemand während der Ausstellung stirbt. "Das Skelett wollte Felix von Luschan, der Anthropologe am Berliner Völkerkundemuseum war, haben. Die Weichteile wollte Wilhelm Waldeyer für das Anatomische Institut der Charité."

Man habe bereits damit gerechnet, dass es einige Lungenentzündungen geben werde, weil damals oft Menschen daran starben, die aus tropischen Regionen nach Europa kamen. Als tatsächlich jemand daran erkrankte, habe es aufgeregte Anrufe bei den Veranstaltern gegeben. Die Enttäuschung muss groß gewesen sein, als die Person überlebte, schließt Kopp aus den Dokumenten.

Drei Menschen überlebten die Kolonialausstellung tatsächlich nicht. "Wir müssen heute davon ausgehen, dass bei der Beerdigung leere Särge in die Gräber gelassen wurden", so Kopp.

Ein Kameruner wird erst Hochbahnfahrer und reicht dann eine Petition ein

Schon zur damaligen Zeit war die Ausstellung keinesfalls unumstritten. Das bezeugt zum Beispiel eine Karikatur, die vor dem Beginn der Ausstellung in der Satire-Zeitschrift "Kladderadatsch" veröffentlicht wurde. Darauf ist Carl Peters zu sehen, Gründer der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft. Sein brutales Vorgehen gegen die lokale Bevölkerung rund um den Kilimandscharo schockierte schon damals Teile der deutschen Bevölkerung. Kolonialkritische Zeitungen nannten ihn "Hänge-Peter", unter Afrikanern hatte er den Spitznamen "blutige Hand".

Zwar bedient dieses Plakat rassistische Klischees in der Darstellung der Afrikaner, dennoch wird die Abscheu vor dem, was in den Kolonien tatsächlich vorgeht, deutlich. Zu den Worten "was wir zu erwarten haben", zeigt die Zeitschrift erhängte, ausgemergelte schwarze Männer und abgeschnittene Köpfe. Während Peters mit vornehmen deutschen Damen und barbusigen schwarzen Frauen tanzt.

Nicht alle der Menschen aus Afrika und von den pazifischen Inseln gingen zurück, 20 blieben in Deutschland. Martin Didobe war 19, kam aus Bonapriso, das heute Teil von Douala, der größten Stadt Kameruns, ist. Er machte erst eine Lehre zum Schlosser. Später wurde er Zugführer 1. Klasse bei der Berliner Hochbahn und damit Beamter. Am 27. Juni 1919 forderte er in einer Petition an die Weimarer Nationalversammlung Bürgerrechte für alle Menschen aus den deutschen Kolonien. 17 weitere Afrodeutsche unterzeichneten Didobes Anliegen. Die Regierung ließ es unbeantwortet. Seit dem 20. Februar gab es das Reichskolonialministerium nicht mehr. Unter neuem Namen beschäftigte sich die Behörde von da an mit der Abwicklung der verlorengegangenen Kolonien.

Am U-Bahnhof Hallesches Tor ist Martin Didobe heute eine Bildergalerie gewidmet. Die Kolonialausstellung fehlt hingegen im öffentlichen Raum, findet Anna Yeboah. "Wir gehen heute in den Treptower Park und finden nichts zu dem, was dort geschehen ist."