Interview | 100 Jahre Radio - "Was die Idee Radio ausmacht, wird auf jeden Fall bleiben"

Das Ende des Radios wurde schon mehrfach ausgerufen: Erst war es das Fernsehen, später das Internet und jetzt Streaming. Das Radio sendet weiterhin munter durch die Welt. Wird es so bleiben? Zwei Experten wagen einen Blick in die Zukunft.

Eine Kiste im Wohnzimmer, die Musik spielt, und dazu noch spricht: Die Skepsis der Deutschen gegenüber dem Radio war zunächst groß. Doch Hörfunk wurde schnell beliebt und versorgte die Menschen mit Unterhaltung: anschalten und los ging es. 100 Jahre gibt es Radioprogramme in Deutschland und im Jubiläumsjahr hat Radio mehr Konkurrenz denn je: Fernsehen, Streaming, Social Media. Kann Radio weiter bestehen? Darüber reden Sebastian Klöß, Bitkom-Experte, und der Medienwissenschaftler Wolfgang Ernst.

rbb|24: Herr Klöß, Herr Ernst, warum hören wir in zehn oder 20 Jahren noch Radio? Was macht dieses Medium dann interessant?

Sebastian Klöß: Wir werden auch dann noch Radio hören, weil wir weiter Musik, Nachrichten und Informationen hören wollen. Und vor allem, weil wir oft keine Lust haben, selber Playlisten zusammenzustellen. Das heißt, wir wollen einfach Erwartbares im Programm hören und uns teilweise einfach berieseln lassen. Spannend wird, ob das Ganze noch Radio genannt werden wird, oder ob es aus Sicht der Hörerinnen und Hörer Audiokonsum ist. Aber was die Idee Radio ausmacht, wird auf jeden Fall bleiben.

Wolfgang Ernst: Meine medienarchäologische Antwort ist: Mag sein, dass Radio als technisch unabhängiges Medium immer mehr auf dem Rückzug begriffen ist, aber wir haben mehr Radio denn je. Denn Radio bedeutet eigentlich nur die Ausstrahlung elektromagnetischer Wellen, wie sie heute etwa im Mobilfunk im Einsatz sind.

Das Interesse an Wissensvermittlung über das Ohr als Audiokanal wird in der Zukunft stärker werden. Ob das aber vom klassischen Radioformat bedient wird, ist eine andere Frage.

Wenn wir über das Radio der Zukunft reden, kommen wir am Thema Künstliche Intelligenz nicht vorbei. Wird beispielsweise der Moderator irgendwann überflüssig?

Sebastian Klöß: Technisch betrachtet brauchen wir in wenigen Jahren tatsächlich keine Moderatorinnen und Moderatoren mehr. Heute klappt es schon wunderbar, einfach Nachrichten vorlesen oder mit Text-to-Speech Musikstücke ansagen zu lassen. Teilweise ist es auch schon möglich, eine Interaktion wie mit realen Menschen hinzubekommen.

Wolfgang Ernst: Genau. Es reichen wenige Sekunden, um einem neuronalen Netz klarzumachen, was sind die Eigenheiten unserer Stimme, unseres Sprechens? Das lernen die inzwischen mit einer erstaunlichen Schnelligkeit. Für Hörer und Hörerinnen gibt es dann nicht mehr die Möglichkeit zu entscheiden, ob da noch ein Mensch im Studio sitzt oder nicht.

Werden dadurch nicht viele Radiojobs wegfallen?

Sebastian Klöß: Die Erfahrungen mit Technik der letzten Jahrzehnte haben gezeigt, dass neue technologische Schritte Berufe verändert, aber selten komplett ersetzt haben. Ziemlich sicher werden nicht mehr die Nachrichten vorgelesen, sicher auch nicht einfach nur Musiktitel, das Wetter oder der Verkehrsbericht angesagt.

Wolfgang Ernst: Wie in vielen anderen Berufszweigen werden viele Arbeitsstellen freigesetzt werden. Es ist aber so, dass sich dann wieder neue Nischen finden, wo Menschen arbeiten. Als Medienhistoriker bin ich da gelassen. Es könnte ein produktiver Prozess sein.

Sie sind sich einig, dass KI die Arbeitswelt verändert. Brauchen wir jemanden, um Künstliche Intelligenz zu kontrollieren?

Sebastian Klöß: Das ist die große Frage generell bei KI. Kann man KI kontrollieren, muss KI kontrolliert werden? Runtergebrochen auf Radio wird es natürlich relevant bleiben, Fakten zu checken, dass die KI nicht einfach die Nachrichten erfindet. Da werden Menschen weiterhin eine Rolle spielen, um Seriosität und Fakten sicherzustellen.

Wolfgang Ernst: Es wird ganz wichtig sein, dass menschliche Kollektive namens Redaktionen immer noch diese KI durchschaubar halten, die kritische Durchschaubarkeit dessen, wie die KI zu ihren Ergebnissen kommt und das auch gegencheckt. Welche Quellen sind da verarbeitet, welche Datenmengen sind das?

KI filtert riesige Datenmengen. Schafft sie das auch bei kleinen regionalen Themen?

Wolfgang Ernst: KI kann über große Datenmengen statistische Wahrscheinlichkeiten bilden. Wenn es aber um die Überprüfbarkeit und das Ausforschen von kleineren lokalen Ereignissen geht, werden nicht genug Daten im digitalen System produziert.

Hat Regionalität also für das Radio in Zukunft noch Bedeutung?

Sebastian Klöß: Regionalität wird beim Radio auch künftig eine extrem große Rolle spielen. Letztendlich sind wir sehr regional verwurzelte Wesen, die wissen wollen, was in der eigenen Region passiert. Radiosender schaffen es häufig auch, als ein lokaler Akteur vor Ort sehr präsent zu sein – mit eigenen Events, mit eigenen Konzerten, mit Angeboten vor Ort oder einfach mit dem Kontakt vor Ort. Dieses Regionale wird aber sehr stark mit Überregionalem verknüpft sein oder neben internationalen Themen stehen.

Radio wird also auch in Zukunft gehört. Aber womit werden wir in zehn oder 20 Jahren Radio hören?

Wolfgang Ernst: Radio verliert immer mehr seine Eigenständigkeit als unabhängiges technisches Medium und wird zum Format. Mit der Digitalisierung läuft das alles über ein Medium. Es wird ein Format innerhalb des Mediums, dass alle anderen Medien simulieren kann: dem Computer.

Sebastian Klöß: Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir Geräte haben, die Funktionen bündeln, nicht so wie früher im Wohnzimmer, wo ein Kasten steht, der zum Einsatz kommt. Möglicherweise gibt es in 20 Jahren neben dem Smartphone noch andere Geräte, die unsere Ausspielwege bündeln.

Wolfgang Ernst: Man kann weiter an Radio glauben – als Form, nicht als technisches Medium. Leider! - sage ich als Medienarchäologe. Denn es war eine großartige Epoche, aber jede Epoche versteht sich vom Ende her. Ich werde diese Melancholie nicht mehr los, dass es eine große Epoche war, die nicht nochmal hundert Jahre weitergeht.

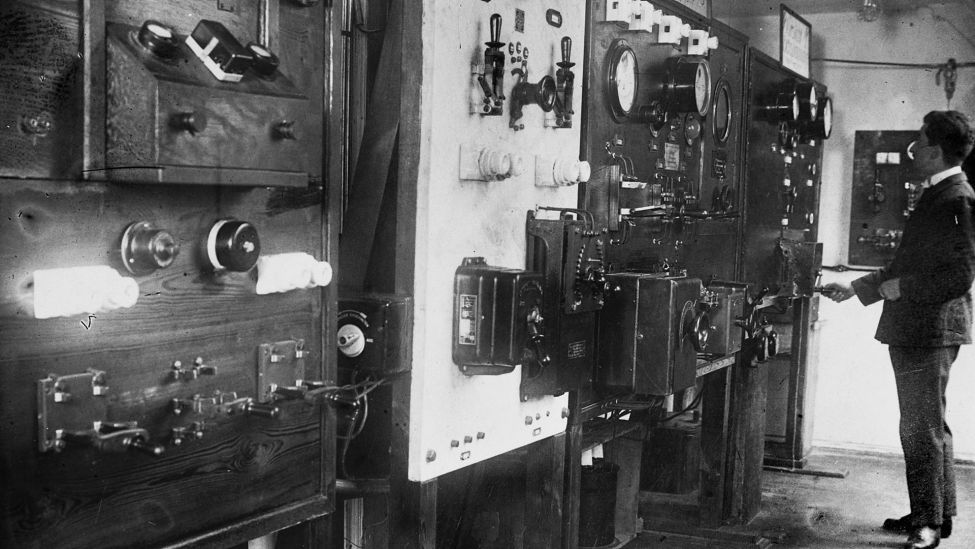

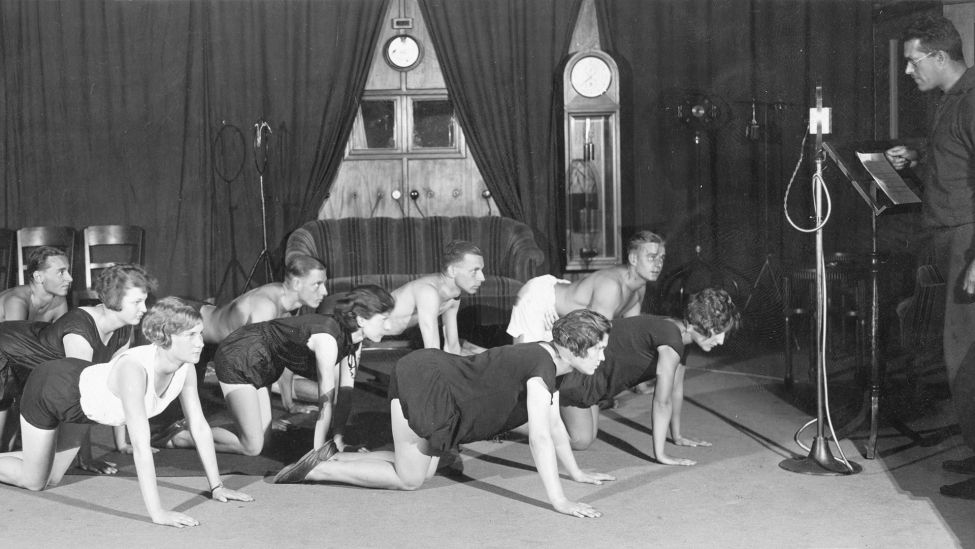

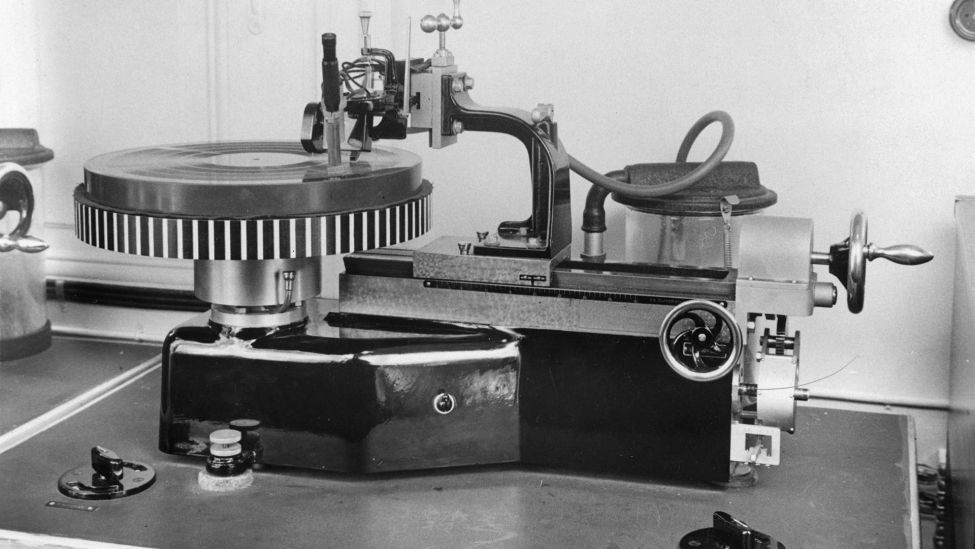

100 Jahre Radio in Bildern

Vielen Dank für das Gespräch!

Das Interview führte Sebastian Hampf für rbb|24

Sendung: rbb 88.8, 29.10.1959, 13:00 Uhr