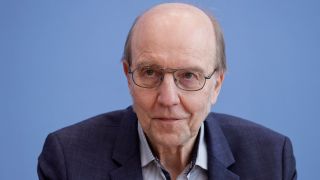

Interview | Norbert Suttorp von der Charité - "Das Post-Covid-Syndrom ist noch ziemliches Niemandsland"

Erschöpfung, Dauermüdigkeit, Muskelschmerzen: Das Post-Covid-Syndrom kann sich auf äußerst unterschiedliche Weise zeigen. Ein exakter Nachweis ist schwierig - aber nicht unmöglich, wie der Charité-Arzt Norbert Suttorp im rbb|24-Interview betont.

Seit Januar 2022 hat ein interdisziplinär besetzter Arbeitskreis des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesärztekammer Studien aus den letzten zwei Jahren ausgewertet. Norbert Suttorp, Professor an der Medizinischen Klinik für Infektiologie und Pneumologie an der Berliner Charité, ist Mitglied der Experten-Kommission. Die Kommission sieht Möglichkeiten, Betroffenen von Post-Covid-Symptomen künftig besser zu helfen.

rbb24: Herr Suttorp, was berichten Patienten, die langfristig nach einer Sars-CoV-2 Virusinfektion Probleme haben?

Norbert Suttorp : Neben krankhafter Erschöpfung, also Fatigue und Atemnot, treten Symptome wie Kopf-, Brust- und Gelenkschmerzen, Husten, Haarausfall, Magen-Darm-Beschwerden und neurologische Symptome, Kreislaufprobleme, Riech- und Geschmacksstörungen, Depressionen, Belastungsintoleranz und Aktivitätseinschränkungen auf.

Man hat sich dabei inzwischen auf die Bezeichnung "Post-Covid-Syndrom" (PCS) geeinigt. Die Fülle der Symptome macht es zu einer Herausforderung, die Erkrankung zu diagnostizieren und richtig zu therapieren - für die Bundesärztekammer Anlass genug, uns mit der Studienlage zu beschäftigen, und Notwendigkeiten zu formulieren, wie wir Patienten besser helfen können.

Das sind Beschwerden, die es vor der Pandemie auch schon gab. Was ist bei Covid-Patienten anders?

Ja, es ist nicht so, dass wir diese Beschwerden früher nicht gesehen haben. Atemnot, Fatigue und den "Brain-Fog" kennen wir schon lange. Wir wissen, dass das auch Patienten zum Beispiel nach einer schweren Lungenentzündung entwickeln. Aber das war immer eher eine Rarität. Anders ist jetzt bei den Covid-Patienten - es tritt viel, viel häufiger auf. Und es kann auftreten, obwohl nur eine asymptomatische Infektion, also keine Symptome, bemerkt wurden.

Wie verbreitet ist das Post-Covid-Syndrom?

Wir sehen in den Studien, dass 10 bis 15 Prozent der Patienten ein Post-Covid-Syndrom entwickeln. Die Studien sind in Zeiten von Alpha und Delta gemacht worden. Die aktuelle Omikron-Variante kam erst später, in Deutschland so Mitte Dezember 2021. Die Auswirkungen von Omikron hinsichtlich PCS lassen sich also noch schwer genau in Zahlen fassen, aber klar ist: Der Prozentsatz der PCS-Erkrankten ist geringer. Das ist ja schon einmal was.

Studien gibt es viele - haben sie alle berücksichtigt, die veröffentlicht sind?

Nein, das wäre nicht möglich gewesen. Das mussten wir auch nicht. Es gibt viele sehr gute, aber auch viele schlechte Studien. Man muss bei den Studien schon ganz schön genau hinschauen. Wir hatten zum Beispiel 6.330 Treffer bei den Beobachtungsstudien, die prospektiv und retrospektiv erhoben wurden. Prospektiv heißt, es werden Daten zielgerichtet erhoben, um eine Hypothese zu belegen oder zu widerlegen. Retrospektiv heißt, es wurden Daten aus der Vergangenheit ausgewertet.

Wir haben uns bei den Beobachtungsstudien entschieden, nur kontrollierte Studien zu berücksichtigen, die mindestens 1.000 Erwachsene als Teilnehmer hatten. So blieben am Ende nur 109 Studien für diesen Themenaspekt übrig. Aber damit haben wir eine Übersicht über die aktuelle Datenlage.

Wie gut kann man das Post-Covid-Syndrom diagnostizieren?

Es ist gar nicht so einfach, PCS zu diagnostizieren. Für die Diagnose eines Herzinfarkts habe ich EKG und einen Bluttest. Das macht es einfach. Einfach ist es auch, wenn jemand gesichert Covid-19 hatte und man auch zwölf Wochen nachher bestimmte Veränderungen im Röntgenbild der Lunge sieht sowie Atemnot feststellt.

Dann weiß ich: Der Patient hat PCS mit Betonung der Lunge. So ähnliche Phänomene gibt es auch am Herzen. Ganz schwierig wird es bei weniger fassbaren Problemen - oder bei Erschöpfungszuständen. Hier sind die Hausärzte ganz wichtig, sie kennen ihre Patienten. Sie sind eine gute Anlaufstelle, wenn kein weiteres Organ im Vordergrund steht.

Wenn ich also als Symptom Müdigkeit habe, oder ich laufe nur noch mit 70 Prozent Energie von früher rum, dann ist das eher etwas für den Hausarzt. Der kennt den Patienten und kann meist gut einschätzen, ob Post-Covid dahinterstecken könnte oder eine Erschöpfung, die sich vielleicht schon lange angekündigt hat.

Schwieriger wird es beispielsweise bei einer echten Depression. Wir haben jedes Jahr in Deutschland eine bestimmte Anzahl von psychiatrischen Neudiagnosen wie der Depression. Aber Depression ist eine psychiatrische Diagnose, kein PCS. Deshalb muss man sehr gut aufpassen, dass der neu zu diagnostizierende Depressions-Patient nicht plötzlich in der PCS-Gruppe landet. Ein Psychiater kann das sicher unterscheiden.

Inwieweit wird die Angst vor dem Post-Covid-Syndrom ökonomisch genutzt?

Es gibt Angebote und Informationen, die die Menschen verunsichern. Manche glauben zum Beispiel: Ich habe Antikörper oder Auto-Antikörper nach einer SARS-CoV-2 Infektion, die für mein PCS verantwortlich sind. Und deshalb muss ich die aus dem Blut herausholen lassen, etwa durch eine Apharese-Therapie. Das wird durchaus angeboten - auf Selbstzahlerbasis. Das sind dann schnell mal ein paar Tausend Euro. Die Erfolgsaussichten dieses Verfahrens sind in Zusammenhang mit PCS aber völlig ungesichert.

Was ist das Fazit der ihrer Auswertung der Studiendaten?

Die Auswertung wissenschaftliche Literatur zum PCS in unserem Arbeitskreis hat gezeigt: Das Post-Covid-Syndrom ist noch ziemliches Niemandsland. Es gibt Nachholbedarf im Bereich der Forschung und der Vernetzung der Versorgungsstrukturen.

Wir müssen Post-Covid besser verstehen - um es dann besser diagnostizieren und behandeln zu können. Bei Covid-19 gibt es einen PCR-Test oder den Antigen-Schnell-Test. Aber es gibt keinen Bluttest für das PCS. Da könnten zum Beispiel Biomarker helfen. Bei Covid-19 gibt es für bestimmte Patientengruppen als Therapie das Paxlovid, beim PCS gibt es noch kein Paxlovid-II. Vielleicht brauchen wir ein wissenschaftliches Kompetenz-Werk PCS.

Wichtig ist auch, die Versorgung gut aufzustellen. PCS-Zentren, bestehend aus Krankenhaus und niedergelassenen Fach- und Hausärzten sowie Reha-Zentren, müssen gegründet oder ausgebaut werden, sodass eine interdisziplinäre und sektorenübergreifende Betreuung der Betroffenen möglich wird.

Es wäre gut, wenn Patienten aus den PCS-Zentren auch Studienteilnehmer für das wissenschaftliche Kompetenz-Werk wären, um diagnostische und therapeutische Fragestellungen valide voranzubringen.

Die Krankheitslast durch PCS ist enorm und stellt eine Herausforderung für die Medizin auf allen Ebenen einschließlich Reha-Bereich da. Das Gleiche gilt für die Forschung, für die Rentenversicherer, für die Sozialkassen, etc. Die Brisanz der Problematik scheint noch nicht die volle Breite der Akteure erreicht zu haben. Vielleicht ist jetzt der Moment gekommen.

Vielen Dank für das Gespräch!

Das Gespräch führte Pia Kollonitsch für rbb|24.

![Oliver Rölke (Hertha BSC U19, li.) im Zweikampf mit Oluwaseun God Power Osaro Ogbemudia (1. FC Union Berlin U19) [Quelle: IMAGO / Matthias Koch] Oliver Rölke (Hertha BSC U19, li.) im Zweikampf mit Oluwaseun God Power Osaro Ogbemudia (1. FC Union Berlin U19) [Quelle: IMAGO / Matthias Koch]](/content/dam/rbb/rbb/rbb24/2024/2024_05/imago-images/hertha-bsc-union-berlin-oliver-roelke-zweikampf-god-power-ogbemudia.jpg.jpg/size=320x180.jpg)